Por Fernando Arancón

La creciente desigualdad que observamos en nuestro planeta es un motivo de preocupación. Sin embargo, esta tendencia se ha dado por sentada cuando podría estar cimentada en mediciones y conceptos distorsionados. De hecho, otros muchos indicadores muestran que esa desigualdad no es tal y que cada vez más gente tiene mejores condiciones de vida.

La misma imagen se repite en multitud de ciudades a lo largo y ancho del planeta: desde Bombay a Rio de Janeiro, pasando por Luanda, miles de casas abigarradas se apiñan en torno a los aeropuertos. Terrenos que nadie quiso por las evidentes incomodidades que generan los reactores zumbando a pocos metros día y noche hoy se han convertido en gigantescos suburbios en los que decenas, o quizás cientos de miles de personas, hacen su vida día tras día.

Un símbolo de pobreza como es el de la chabola tan cerca de otro símbolo de acomodo económico como es el de los viajes en avión pocas veces conviven tan cerca, aunque entre ellos se interponga un abismo de oportunidades. Pocas personas en esos sembrados de techos de chapa tendrán alguna vez la posibilidad de cruzar al lado habitado por terminales y aeronaves, pero no es menos cierto que ahora es el momento en el que más cerca estarán de que su suerte cambie.

Los datos de pobreza actuales siguen siendo demoledores. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, unos 2.200 millones de personas vivían en el año 2014 en la pobreza o muy cerca de ella. Además, los estudios arrojan que la riqueza del mundo cada vez está más concentrada en unas pocas y selectas manos. Ante esto, el panorama es poco halagüeño, pero conviene echar el freno antes de seguir profundizando.

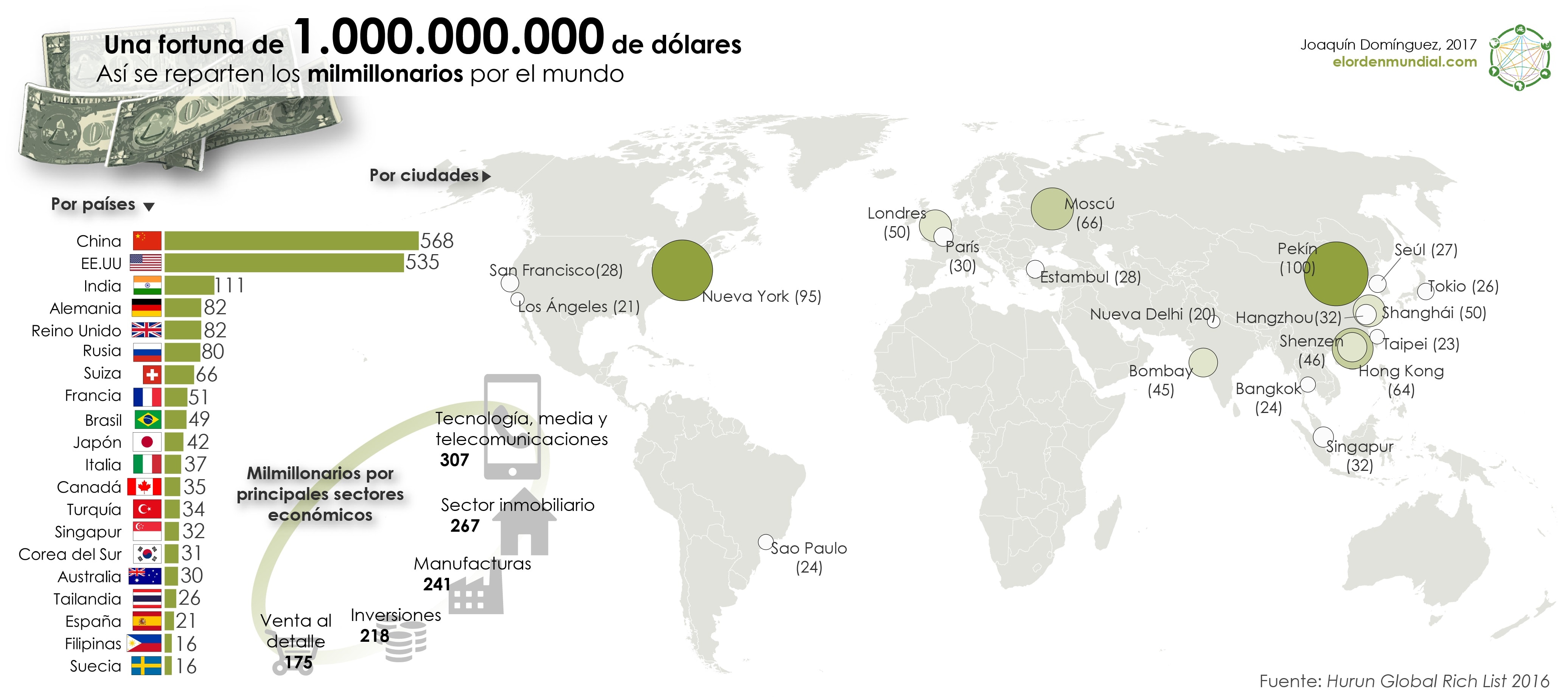

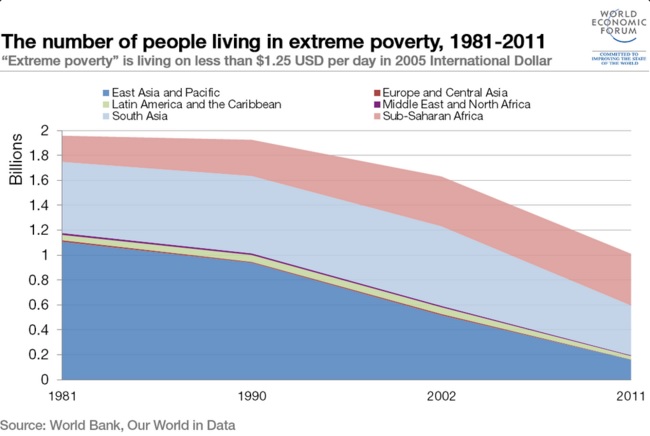

Con esta preocupante asimetría, son chocantes otras cifras bastante más optimistas y que a priori pueden contradecir a las primeras. Nunca ha habido tan pocas personas en la pobreza en nuestro planeta como hoy, y lo mismo ocurre con otras magnitudes básicas del bienestar. La población está cada vez mejor educada, mejor alimentada, posee mejor salud y dispone de cada vez más ingresos, y todo ello junto se traduce en un mayor nivel y calidad de vida para nuestros congéneres. ¿Cómo se conjuga esa galopante desigualdad con una palpable mejora de las condiciones de vida de millones de personas? Frente a esta aparente contradicción, conviene poner el foco en la otra parte de la ecuación: ¿cuál es el origen y de qué se compone esa riqueza que permite a los más potentados estar cada vez más despegados económicamente del resto de humanos?

Como veremos, lo que entendemos como riqueza —siempre dentro de la lógica económica de mercado— en realidad abarca al menos dos tipos de riqueza con características, trayectorias y, por supuesto, efectos muy distintos. Juntar ambas en un mismo concepto —y cálculo— ha provocado las distorsiones y aparentes contradicciones que muestran las cifras. Esto, en definitiva, parece ser otro motivo que añadir a la amplia crítica que desde hace algunos años se lleva realizando a las principales y naturalizadas magnitudes económicas: la nada menor cuestión de si realmente se está midiendo bien y si los conceptos medibles realmente concuerdan con el devenir diario de la economía en el mundo.

Vivir de las rentas o del sudor de tu frente

Que en la Edad Media los judíos fuesen las personas de baja cuna más acaudaladas en numerosos Estados europeos no era casual. Durante aquellos siglos —y otros tantos después—, la Iglesia persiguió con dureza la usura, que por aquella época era simple y llanamente dar préstamos con interés. Por extensión, esta actividad estaba prohibida para los cristianos, y provocó que los judíos se lucrasen con relativa facilidad, dados los pingües beneficios que reportaba el negocio protobancario. Esto, no obstante, no les privó de sufrir las iras de los seguidores de Cristo, que vieron en ellos unos transgresores de la fe y turbadores de la sociedad.

Sea como fuere, en aquellos años medievales ya se esbozaba una división clara en la forma de obtener ingresos: campesinos —obviando aquellos sujetos a un régimen de servidumbre—, artesanos, comerciantes y profesionales varios vivían de alquilar su trabajo a un empleador a cambio de un salario mientras comenzaban a despuntar labores en las que el dinero, en palabras de la Iglesia, “trabajaba mientras dormías”.

Salvando las evidentes distancias históricas, la base del trabajo actual no se diferencia demasiado de la tendencia observada durante siglos. La inmensa mayoría de personas en el mundo trabaja a cambio de un salario, lo que en el lenguaje económico es “vender —alquilar, más bien— el factor trabajo”. Por el otro lado tenemos a los empresarios, que habitualmente también reciben ingresos de un salario, como cualquier otro trabajador, pero que en determinados casos ven complementada esa cifra con los dividendos que le generan los beneficios de la empresa. Y es precisamente aquí donde los caminos de la riqueza comienzan a alejarse.

Al menos en los países desarrollados, es relativamente habitual combinar el modelo salarial con el rentista. Un plan de pensiones, alguna inversión en acciones, una segunda casa alquilada, trabajar como profesional autónomo o tener una empresa pequeña o mediana son fuentes de rédito económico comunes y en buena medida estables a largo plazo —considerando que la seguridad económico-laboral total no existe—. Pero este tipo de riqueza no es la que nos interesa, tanto por ser tan frecuente como irrelevante en las desviaciones que hoy podemos observar en las cifras de desigualdad. Y aquí entra en juego el peso de las personas muy ricas. No aquellas en la parte alta del estrato del rico común, sino de las extremadamente ricas, de las que millonario les sabe a poco y parece más oportuno calificar de milmillonarios.

En este perfil, la naturaleza de la riqueza ha mutado completamente, y con ella las cifras que atesoran sus acaudalados beneficiados. Así, de una riqueza cimentada en el factor trabajo —complementada de manera minoritaria por rentas— pasamos a un modelo completamente opuesto: el de un sueldo irrisorio —por grande que sea— comparado con las ganancias que le reportan las distintas inversiones y dividendos que obtienen estos individuos. Las abultadas cifras monetarias de estos superricos se basan en los rendimientos que tienen unos determinados activos —acciones, normalmente— y que les reportan de manera regular ingentes beneficios. Al contrario que el resto de los mortales, ellos no —solo— trabajan para su empresa, sino que la empresa trabaja para ellos, y las enormes plusvalías generadas acaban engrosando sus cuentas corrientes como poseedores de una parte mayor o menor de las acciones. Sin que esto suponga un ápice de ilegitimidad —¿por qué Bill Gates iba a tener que renunciar a los frutos que ha ido dando con el tiempo Microsoft?—, conviene pararse a pensar cómo se reproduce esta riqueza y, sobre todo, qué impacto tiene en los cálculos que hacemos con ella.

Uno de estos factores clave es la financiarización de la economía. En septiembre de 2001, cada acción de Inditex tenía un precio de unos 3,40 euros; 16 años después, el valor de ese título está en 31,40 euros, nueve veces más. Considerando que su fundador, Amancio Ortega, haya mantenido el mismo paquete accionarial desde entonces, el valor de su patrimonio —al menos en la parte que le toca las participaciones de su empresa— se ha multiplicado por nueve en términos nominales, sin contar dividendos generados, sueldos y otras inversiones exitosas que haya podido realizar. Para alguien dependiente de un salario es prácticamente imposible haber podido seguir esa estela de enriquecimiento; tendría que haber crecido casi a un 60% anual. Así pues, el ascenso del magnate gallego al podio de los potentados se debe más a una revalorización progresiva de su empresa que del lucro por su trabajo, o, lo que es lo mismo, la riqueza de estos individuos no es tanto la propia personal en bienes mundanos, sino la parte proporcional que atesoran de sus empresas y que se presupone es una riqueza potencial al poder ganar riqueza líquida si vendiesen esos títulos. Por eso, aunque parezca una frivolidad decirlo, una persona como Mark Zuckerberg no es realmente tan rica, o al menos no tanto como habitualmente se pinta.

Los odiosos ocho

A principios de 2017, la ONG Oxfam publicaba un informe que sacó los colores a muchos: ocho hombres atesoraban la misma riqueza que los 3.600 millones de personas más pobres del mundo. Más allá de la polémica suscitada por cuestiones metodológicas del estudio, lo cierto es que al debate numérico le faltaba otro de corte teórico —desde la teoría económica, se entiende— que arrojase luz sobre los componentes de la riqueza de estos individuos, así como sobre el concepto de valor de estos activos.

El octeto que Oxfam consideraba estaba formado por los ya citados Gates, Ortega y Zuckerberg más Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Larry Ellison y Michael Bloomberg. Apenas tres meses después, la revista Forbes mandaba a Bloomberg a la décima posición y elevaba a Charles y David Koch —ambos con la misma riqueza— a la octava plaza. Que sirvan como ejemplo del nivel de volatilidad de este tipo de riqueza los cálculos que realiza diariamente —incluso en directo— Forbes con los mayores ganadores y descalabros de la jornada. Es frecuente observar que en escasas 24 horas algunos magnates suman o restan a su patrimonio cientos de millones de dólares.

Amancio Ortega, por ejemplo, se sitúa como la tercera o cuarta persona más acaudalada del mundo —según Bloomberg y Forbes, respectivamente— con algo más de 82.000 millones de dólares en su haber, aunque ha rozado los 86.000. Ahondando en el origen de esta generosa cuantía, cerca de 71.000 millones proceden del valor de las acciones que posee de Inditex, empresa que desde su salida a bolsa en el año 2001 ha ido siempre viento en popa. Gracias a la bonanza de su empresa, en estos 16 años recibió dividendos por valor de 7.200 millones de dólares, que evidentemente también han pasado a formar parte —al menos aquello que no se haya gastado— de su riqueza personal. Además, el gallego ha diversificado sus inversiones, y la inmobiliaria Pontegadea, también de su propiedad, es una de las mayores empresas españolas del sector, aunque siempre fuera del foco gracias a la sombra que arroja el gigante Inditex.

En esa línea, Ortega controla cerca del 60% del accionariado de su gigante textil a través de Pontegadea y otra sociedad, también de su propiedad, llamada Gartler. Considerando que el valor actual de Inditex se estima en unos 100.000 millones de dólares, la riqueza del oriundo de Busdongo de Arbas se sustenta en su práctica totalidad en el valor de las acciones de sus empresas. Y esto ocurre de manera sistemática tanto con las ocho personas más ricas del mundo como con las decenas o centenares que los siguen.

Si bien es totalmente válido a efectos cuantitativos contabilizar las acciones como parte de la riqueza personal, se debe ser consciente de lo que su peso puede llegar a distorsionar la variable medida. Así, cuando se dice que estos multimillonarios atesoran tanta riqueza como 3.600 millones de personas, viene a ser prácticamente lo mismo que decir que Microsoft, Inditex, Facebook, Amazon y otros gigantes empresariales valen lo mismo que lo que posee esa mitad del planeta. Ante lo evidente de la comparación —valor de empresas frente a riqueza de individuos pobres—, podemos ahondar todavía más: la riqueza de estas personas se basa en la acumulación y revalorización de activos y las rentas que estos generan, mientras que la riqueza del resto de personas se basa en su mero trabajo, el salario que reciben y los pocos bienes que pueden adquirir con ellos. Ante esta disección de la riqueza, parece evidente el sinsentido que se crea al tratar de compararlas y, sobre todo, las conclusiones que se suelen extraer de ello.

La falsa paradoja: a más riqueza, más desigualdad

Estas distorsiones en la medición de variables claves en la economía son relativamente frecuentes, y nunca está de más reevaluar cómo medimos aquello que pretendemos conocer. Joseph Stiglitz, nobel de Economía en 2001, es conocido también por su encendida crítica al PIB como sacrosanto indicador de la economía de un país, y fue precisamente en los años de la última gran crisis económica y financiera cuando más voces surgieron contra la idoneidad de determinados indicadores como medidores de calidad de la economía.

Más allá de esto, entramos en una importante colisión teórica, práctica y hasta de disonancia cognitiva si afirmamos que la desigualdad no está aumentando en nuestro planeta, sino que disminuye. Eso sí, huelga decir que esto se afirma con una baraja en la mano distinta a aquella con la que se suele jugar, que es precisamente la que hemos analizado.

Si contabilizamos los activos como parte de la riqueza de los individuos, nos encontramos con esa gigantesca distorsión de los ocho frente a los 3.600 millones, que además crece día a día. Sin embargo, si abordamos esta cuestión desde la distribución de los ingresos salariales —lo que las personas obtienen al trabajar—, resulta llamativo que el índice de Gini, el indicador más utilizado para medir el grado de desigualdad de ingresos en una sociedad, muestre que la desigualdad lleva reduciéndose de manera ininterrumpida, y la tendencia indica que va a seguir el mismo camino descendente.

Esto, evidentemente, no se puede tomar como algo surgido por ciencia infusa, sino que es una consecuencia clara —y a la vez cíclica— de la reducción de la pobreza extrema en África o América Latina, el acceso a mejores niveles salariales en dos gigantes demográficos como son India y China —otro factor de distorsión que considerar por las enormes masas poblacionales que albergan—, la mejora en los niveles educativos en todos los continentes, el acceso de la mujer a una mejor sanidad, educación y entorno laboral y un largo etcétera de indicadores económicos, laborales, sanitarios y educativos que no hacen sino mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los habitantes del planeta.

Además, cabe aportar otro matiz. Estas mejoras se deben gracias a una mayor actividad económica real, un aumento del consumo y de la inversión de individuos y empresas. En cambio, la subida o la depreciación del valor de Inditex o de cualquier otra gran empresa no está tan respaldada en la actividad económica que lleva a cabo la empresa, sino que muchas veces el valor está sujeto a expectativas, especulación o maniobras que poco o nada tienen que ver con comprar y vender bienes y servicios. Por las enormes cantidades que se manejan en estos mercados —la economía financiera tiene un tamaño de entre diez y quince veces superior a la real—, no nos deberían extrañar los vaivenes de la riqueza de los grandes magnates. Y si lo hacen, siempre nos quedará el consuelo de pensar que alguno no es tan rico como nos hacen creer.

Fuente: https://elordenmundial.com/vivimos-en-un-mundo-tan-desigual/

Be the first to comment