Por Giovanni Giacopuzzi

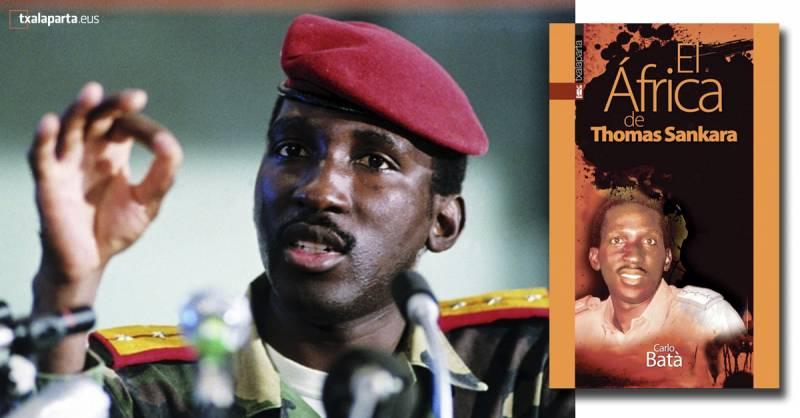

Thomas Sankara (1949-1987) fue el presidente de Burkina Faso de 1983 a 1987. Con una potente combinación de carisma personal y fuertes convicciones marxistas y pan-africanistas, su gobierno llevó a cabo iniciativas contra la corrupción y el imperialismo francés y mejoró la educación, la sanidad, la agricultura y la situación de la mujer, nacionalizando las tierras, las minas y los servicios públicos. Sus logros le valieron el apelativo de «Che Guevara africano». Su programa revolucionario provocó una fuerte oposición de los líderes tradicionales de la pequeña pero poderosa clase media, así como el recelo de Francia. Estos factores provocaron su caída y asesinato en un sangriento golpe de Estado el 15 de octubre de 1987. A continuación os ofrecemos el prólogo de Giovanni Giacopuzzi al libro El África de Thomas Sankara, de Carlo Batà.

«No se puede liberar a un esclavo, que no es consciente de serlo»

África es la metáfora de nuestro tiempo. Cuna de la humanidad, de allí venimos todas y todos. Ha sido menospreciada, explotada y olvidada desde que la idea del dominio del mundo fue ley sagrada de la cultura occidental. En lógica de expansión mercantilista, cuando el capitalismo en su génesis comenzó a extender su mirada más allá de Europa para aterrizar y aplastar América a través de la «conquista», entonces se pusieron las bases para organizar la política de la dominación. Los pueblos africanos, a la par que los de América, fueron integrados por la fuerza en esa concepción política: para servir al amo. Así, las élites europeas colocaron a cada cual «en su lugar». Esos modelos de producción, ajenos a las culturas nativas de América, hicieron estragos entre la población. Y, tras el fracaso, las miradas se dirigieron a África para conseguir mano de obra «fuerte» para soportar el peso de ese modelo de producción.

Después de haber exterminado en América a casi el 80% de la población en poco menos de un siglo, hacia 1600, comenzó a construirse la más grande e infame operación de traslado forzoso que la humanidad haya conocido jamás. Millones de africanas y africanos fueron arrastrados a través del Atlántico para servir de mano de obra esclava. Esa «operación económica» conllevó la destrucción masiva de seres humanos, de comunidades, de la misma economía africana y supuso la creación de una cultura y de unos estereotipos jerárquicos, «el negro incivilizado, salvaje, ignorante», parte del consciente y subconsciente cultural occidental, afectando también a una cierta cultura africana sumisa.

Ese genocidio económico y humano fomentó de manera importante la acumulación primaria del capitalismo, que ha llegado a nuestros días. Un pequeño ejemplo: la multinacional financiera americana Lehman Brothers, que ha sido uno de las primeras empresas en derrumbarse con la crisis financiera mundial, fue fundada en 1853 por tres hermanos alemanes, los Lehman, inmigrados desde Alemania a Estados Unidos «sin un duro en el bolsillo» y que en poco tiempo hicieron fortuna con el algodón producido por los esclavos de Alabama. Esto es el ejemplo clásico del sueño americano que ha contaminado el modelo de desarrollo occidental. Un sueño americano que ha sido la pesadilla para millones de africanos.

África ha padecido la visión egocéntrica occidental del mundo. La colonización del continente por parte de las potencias europeas ha determinado el devenir de las vidas de sus millones de habitantes en la creación de «estados» que no tenían nada a que ver con las culturas y los pueblos existentes. La riqueza cultural y étnica africana, su manera de vivir y concebir el mundo, y la naturaleza, han sido arrasadas por una lógica geopolítica y económica funcional al capitalismo mundial. Esta occidentalización ha favorecido el nacimiento de una clase dirigente africana que ha sido caracterizada, en su abrumadora mayoría, por una cultura sucursalista, espejo de un modelo cultural ajeno a la historia y tradición africana y su posible desarrollo. Una clase dirigente que tiene sus raíces en las clases que apoyaron en los siglos pasados a Europa en la práctica de la infamia de la deportación esclavista. Una clase dirigente que fue expresión del neocolonialismo y que tuvo como principal compromiso el dirigir los estados en función de los intereses de las potencias extranjeras.

Las independencias de los años cincuenta nacieron con el sello de las potencias coloniales que dejaban todo «atado y bien atado». Las esperanzadoras luchas de liberación nacional fueron viciadas por una arquitectura estatal ficticia, extraña a la idiosincrasia del continente, abriendo la puerta a nuevos conflictos entre pueblos africanos. Hubo tentativas para desmarcarse de ese destino escrito en los consejos de administración de las multinacionales y los gobiernos de París, Londres, Bruselas, Washington, Moscú o Beijing. Patrice Lumumba, Amilcar Cabral… fueron algunos del los líderes que intentaron poner las bases para una construcción social y económica africana destinada a la mayoría social. Fueron asesinados en cuanto comenzaron a trabajar su proyecto.

Durante la Guerra Fría, y bajo un expolio constante, los países africanos fueron una pieza en una partida de ajedrez. Regímenes dictatoriales y sangrientos como los de Mobutu en Zaire, Bokassa en Centroáfrica, Idi Amin en Uganda o los regímenes racistas del apartheid en Sudáfrica y Rodhesia, además de expoliar los recursos económicos y humanos de sus respectivos países, funcionaron como un dique contra «la expansión soviética en el continente». La inexistencia de derechos humanos y la corrupción como forma de gobierno en estos países no supusieron problema alguno para las potencias occidentales, que se autocalificaban como «cuna de los derechos humanos», sino más bien un elemento consustancial al diseño político.

El apoyo soviético a países como Angola y Mozambique, donde movimientos revolucionarios habían triunfado en la lucha de liberación colonial, o como Somalia, trasladaba un modelo social que chocaba con una situación de conflicto permanente, debido a la agresión paramilitar financiada por las potencias occidentales y el régimen del apartheid sudafricano, y la realidad social y económica de estos países. El espejismo de un modelo económico y social, elaborado para transformar sociedades en capitalismo desarrollado, chocaba con unas sociedades basadas fundamentalmente en la agricultura y con sectores industriales muy débiles o inexistentes.

La caída del Muro de Berlín, sin la excusa de Occidente para apoyar a los regímenes más odiosos, no supuso, sin embargo, un cambio en la situación política. Al contrario, Occidente y los nuevos actores internacionales, Rusia y China, se despojaron de la máscara ideológica y los conflictos violentos aumentaron de manera exponencial. Con el fin de la Guerra Fría surgieron conflictos civiles como los de Mozambique o Angola, o los que enfrentaron a Eritrea y Etiopía. Las soluciones fueron más o menos satisfactorias. También el régimen del apartheid tocó a su fin, pero se abrieron otros conflictos, más cruentos en ocasiones, provocados por el control de los recursos económicos. La tragedia de Ruanda, la de Somalia, la de Sudán, la continuación del conflicto en Angola, la extensión del de Liberia a otros países, el nuevo enfrentamiento entre Etiopía y Eritrea, la guerra mundial africana para el control de las riquezas de la República Democrática del Congo, las guerras civiles de Chad, de Centroáfrica y de Congo, la inestabilidad de Costa de Marfil, entre otras confirman que África ha sido, desde el final del siglo pasado, el campo de batalla, real no metafórico, entre los poderes económicos mundiales.

África revela también cómo el concepto importado de democracia no resuelve los problemas, más bien los empeora. Basta con mirar a los países que han adoptado el multipartidismo impuesto por Occidente como elemento fundamental del «proceso de democratización del continente» que han aumentado su conflictividad, gasto militar y corrupción política. El mundo virtual impuesto lleva su trágica realidad directamente a la cotidianeidad, cambiando la forma de vida en pro de un sueño-mentira que esconde intereses económicos ajenos. Es el caso, por ejemplo, de la matanza provocada por la publicidad engañosa de la leche en polvo (4.000 niños mueren al día, la mayoría de ellos en África, según un informe de UNICEF de 2004). Al respecto, desde hace años las principales multinacionales de la alimentación son acusadas de esas muertes, pero la denuncia no moviliza tribunales internacionales de justicia. La lista es interminable: desechos tóxicos, sida, tráfico de armas… temas que no remueven conciencias occidentales, hipócritamente sensibilizadas solo con alguna foto de un niño africano con la barriga hinchada por el hambre o por algún concierto «filantrópico» del listo de turno, como es el caso del cantante de U2, Bono.

Contra todo ese panorama aterrador se rebeló Thomas Sankara. Durante cuatro años, desde 1983 hasta 1987, fue presidente de Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo. Y lo hizo desde una humanidad sin precedentes. Fue un militar que repudiaba la guerra, un hombre que consideraba la liberación integral de la mujer como paso ineludible para cualquier revolución. Sin liberación de la mujer, sin el cambio de la relación de dominación ejercitada por el hombre no habrá revolución: «Para ganar una lucha que es común a la mujer y al hombre hay que conocer todos los detalles de la cuestión femenina, tanto a nivel nacional como universal, y entender que la lucha de la mujer burkinabé se junta a la lucha universal de todas las mujeres, y, más en general, a aquella por la rehabilitación total de nuestro continente». Para Sankara, la situación social e histórica de la mujer era un tema central en su visión política. En 1986 envió un fax al Congreso Mundial de Prostitutas, afirmando que se haría cargo «de llevar vuestras resoluciones a cualquier foro internacional», subrayando que «es únicamente con la lucha como podéis arrancar vuestro derecho de substraeros a los métodos policiales y persecutorios que quieren marginaros, para organizar y proteger lo que las sociedades injustas quieren presentar como vuestro trabajo».

La idea que «todos debemos dar algo cada día, para que, un día, alguien no lo deba dar todo», la aplicaba a sí mismo con una vida austera. Desde su llegada al poder en 1983, trabajó para que los derechos humanos fueran no solo un derecho individual, sino más bien «una obligación del ser humano para y con los seres humanos». Sankara actuó coherentemente «como presidente de un país pobre». Luchando contra la corrupción y el enriquecimiento de la clase dirigente, imponiendo una moralización en el funcionariado que, hasta entonces, había absorbido gran parte de los recursos económicos del Estado. Desde un país pequeño como Burkina Faso, nombre que él apoyó y que significa «países de los hombres íntegros», alzó su voz para darla a los desposeídos africanos y del mundo.

Su intervención en las Naciones Unidas, o en cualquier pueblo de Burkina Faso, tenía la fuerza de la palabra que se sustenta en la acción diaria. Defendía la lucha de los pueblos para su liberación, fuera en Sudáfrica aplastada por el régimen del apartheid, fuera en Centroamérica pisoteada por los escuadrones de la muerte dirigidos y financiados por Estados Unidos. También llegó hasta Afganistán, criticando la invasión soviética. Su profundidad política entendía que el colonialismo no había muerto, estaba vivo en la clase política africana corrupta al servicio de la metrópoli occidental. La idea de «descolonizar nuestro pensamiento» significaba dar valor a la creación de cada país y a la colaboración entre culturas, en una relación de igualdad. Los mecanismos de supervivencia de la economía capitalista, que estrangulan las economías africanas a través de la deuda exterior y las políticas de ajuste estructural del FMI y la Banca Mundial, eran considerados como una lacra que había que combatir. Para hacerlo, Sankara denunciaba las ayudas «que sirven únicamente para mantenernos atados y destruir nuestras economías».

Sankara abogaba por una unidad africana basada en el mutuo respeto. La autosuficiencia alimentaria era un objetivo prioritario de su gobierno revolucionario, y para ello era necesaria una política global.

Fue pionero en muchas cosas. Era un ecologista ante litteram porque consideraba la naturaleza como eje de la vida humana. Así, entre otras, implementó un proyecto para frenar la desertificación del país. Adoptó una serie de medidas muy estrictas para la tala de los árboles, que eran la fuente principal de energía para los burkinabé. Construyó pozos para el agua en cada pueblo, un bien raro en el país. Proponía consumir productos del país, rechazando los modelos modernistas de los occidentales, que lo único que provocaban era dependencia y empobrecimiento: «Quedaros con vuestras manzanas que nosotros nos comemos nuestros mangos». Promocionó la producción textil burkinabé, como el tejido faso dan fani que los representantes gubernamentales debían llevar en manifestaciones públicas ya fuera en el país, ya en el exterior. Abogaba por desarrollar la cultura africana que tenía una riqueza propia.

El festival del cine de Ouagadougou llegó a tener un prestigio internacional. Hasta el pueblo más pequeño debía tener una sala de cine, así como desarrollar una cultura deportiva. Tom Sank (apodo popular de Thomas Sankara) soñaba con hacer feliz a su pueblo. La meta de la felicidad fue una constante en su discurso. La humanidad que transmitía, hablase de transporte o del pib, lo hacía convertirse en el protagonista del sentido profundo de la política: instrumento del ser humano para construir un mundo justo para todos.

Sankara fue repudiado por los líderes occidentales y por muchos gobernantes africanos corruptos y enriquecidos a costa de sus pueblos, que encontraban en la actuación del presidente burkinabé una constante conciencia crítica. La grandeza de Sankara fue también la de rechazar el transformarse en un mito viviente, oponiéndose al culto a la personalidad. En cierta ocasión, durante una manifestación, la gente gritó eslóganes a favor de Sankara y él interrumpió el homenaje para afirmar que no era correcto: «yo, Sankara, estoy de paso, lo que debe quedar es el pueblo».

Sabía que tenía muchos enemigos, también entre sus «amigos», y que su vida no se prolongaría por mucho tiempo. De hecho, su compañero de lucha, Blaise Compaoré, fue el inspirador de su asesinato, el 15 de octubre de 1987. Campaoré es el actual presidente de Burkina Faso. La muerte de Sankara fue un crimen contra la esperanza para África. Aunque su obra no ha encontrado el lugar adecuado entre los mitos revolucionarios del siglo pasado, o quizás sobre todo por eso, el legado que nos ha dejado continúa como la demostración de que es posible una transformación radical de nuestro modo de vivir y pensar el mundo. También en la necesidad de que la política no debe de ser una profesión remunerada como instrumento del poder económico, sino una vocación de servicio al pueblo, de aquel pueblo que se siente parte de una humanidad plural, en la capacidad de comprender que la justicia o lo es para todos o no lo es. Como escribió Mikel Laboa «mientras haya quien pase hambre, no nos saciaremos. Unidos todos los pueblos tendremos nuestro futuro».

A Tom Sank no le hubiera gustado ser recordado con nombres en plazas o calles, o como icono de la revolución africana. Se sentiría más a gusto sabiendo que la vocación y la aportación que le costó la vida siguen viviendo en el trabajo diario de hormiga de comunidades constituidas de mujeres y hombres que luchan diariamente por la solidaridad y la justicia. En África y en todo el mundo.

Eskerrik asko, gracias, Thomas Sankara.

Giovanni Giacopuzzi, en el prólogo al libro El África de Thomas Sankara, de Carlo Batà

Be the first to comment