Por Juan Cuvi / Máster en Desarrollo. Ex dirigente de Alfaro Vive, Carajo. Director de la Fundación Donum.

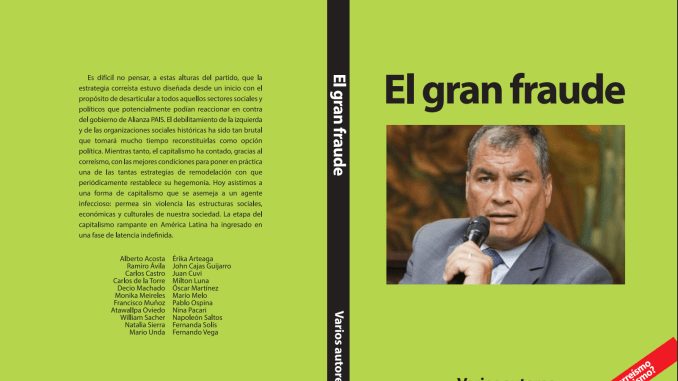

Extraído del libro: «El gran fraude»

Hacer política. Con esta muletilla, la izquierda latinoamericana intentó durante las últimas décadas exorcizar los demonios de las derrotas y los fracasos padecidos en su corta pero atribulada historia. Atrás quedaron los heroicos episodios de las insurrecciones y la lucha armada, del rompimiento abrupto del orden imperante, de la quema de barcos frente a las opciones más radicales e irreversibles. Había que ingresar en el complejo y gelatinoso territorio de la formalidad para intentar compensar la ausencia crónica en los espacios de poder institucional. Hacer política implicaba jugar hábilmente –y, con frecuencia, desvergonzadamente– con las piezas del sistema.

Pero la angustia y la precipitación que llevaba implícitas esta opción impidieron calcular la capacidad de seducción y cooptación del mundo de la política formal. Sobre todo, impidieron percibir el distanciamiento con los principales actores de la revolución: los movimientos y las organizaciones sociales. Desde la perspectiva eminentemente liberal con la que fue concebido este esquema de disputa del poder, la denominada “esfera de la política” tiene precisamente ese cometido: separar el campo de las decisiones del campo de la cotidianidad, construir un coto cerrado y exclusivo para las negociaciones sobre los asuntos públicos, especializar las prácticas y los conocimientos sobre los asuntos relativos al Estado. Al optar por mecanismos liberales de la lucha política, la izquierda terminó volviéndose liberal.

Para el caso ecuatoriano, las estrategias electorales que surgieron a partir de esta visión de la política asumieron formas no solo incoherentes, sino abiertamente impúdicas. Por ejemplo, la afirmación de que sin un buen candidato era imposible disputar el control del Estado condujo a una seguidilla de opciones de un pragmatismo aterrador: Vargas Pazzos, Elhers, Gutiérrez y Correa encarnan los desvaríos de una izquierda que confundió el control burocrático del gobierno con la transformación social. Acceder a la administración pública implicaba no solamente un retroceso hacia las viejas y agotadas tesis de la toma del aparato del Estado, sino que lo hacía en un momento de evolución del sistema capitalista, donde la función del Estado nacional está totalmente relativizada. Si algo ha demostrado la globalización es la inocuidad del Estado nacional en las disputas del poder mundial.

Echar mano de candidaturas vendibles también absolvió a la izquierda de las negociaciones internas necesarias para lograr acuerdos político-electorales estratégicos. El celo y la desconfianza gregarios fueron resueltos encargándole la representación electoral a figuras ajenas a la tendencia. Haciendo política la izquierda admitía su incapacidad intrínseca parea construir y desarrollar un proyecto político propio. Y para espantar a los fantasmas de la inconsecuencia se inventó un arsenal de justificaciones retóricas: lucha contra el imperialismo, redistribución de la riqueza, revolución ética, defensa de la soberanía… La agenda de lo que se denominó como progresismo, es decir ese estado ambiguo y pantanoso para repotenciar el capitalismo, bien justificaba llegar al gobierno. No al poder.

Hacer política: superar la marginación a la que le había condenado un sistema al que debía combatir; solicitar el reconocimiento y la venia del enemigo; hacer méritos ante el poder real. La antigua consigna de “todas las formas de lucha” terminó reducida a una simple estrategia burocrática de acceso a la administración pública, de reparto de parcelas de poder y pequeños beneficios. El queso, mientras tanto, seguía siendo cortado en la mesa de los grupos de poder tradicionales.

El capitalismo cambia… la izquierda, no.

Rafael Correa heredó este proceso de descomposición de la vieja izquierda y lo catapultó al extremo del envilecimiento. Una hábil combinación de canonjías y autoritarismo le permitió ejercer un dominio total sobre los grupos de la izquierda que se subordinaron al proyecto populista. Zanahoria y garrote: por esas paradojas inigualables de la política, la tradicional fórmula del imperialismo yanqui se legitimó en la cancha de sus más acérrimos detractores. La incongruencia echó raíces en una práctica política que durante diez años se caracterizó por una crónica incompatibilidad entre el discurso y la práctica.

Es difícil no pensar, a estas alturas del partido, que la estrategia correísta estuvo diseñada desde un inicio con el propósito de desarticular a todos aquellos sectores sociales y políticos que potencialmente podían reaccionar en contra del gobierno de Alianza PAIS. El debilitamiento de la izquierda y de las organizaciones sociales históricas ha sido tan brutal que tomará mucho tiempo reconstituirlas como opción política. Mientras tanto, el capitalismo ha contado con las mejores condiciones para poner en práctica una de las tantas estrategias de remodelación con que periódicamente restablece su hegemonía. Hoy asistimos a una forma de capitalismo que se asemeja a un agente infeccioso: permea sin violencia las estructuras sociales, económicas y culturales de nuestra sociedad. La etapa del capitalismo rampante en América Latina ha ingresado en una fase de latencia indefinida.

El capitalismo por emaciación (1) es únicamente posible cuando el cuerpo social carece o ha perdido sus mecanismos de defensa. Durante décadas, el neoliberalismo tuvo que enfrentar una resistencia permanente, sistemática y a momentos heroica (como la de los movimientos indígenas y campesinos) desde la sociedad. En el caso ecuatoriano, esta reacción social impidió la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

Por eso, precisamente, la nueva estrategia del capitalismo transnacional estableció como condición previa el ablandamiento de la resistencia social, de manera particular de aquella alineada con posturas de izquierda. Reiterar en sus estrategias voraces y agresivas con los mismos recursos políticos del pasado era un error. Ya no cabían invasiones, guerras indirectas, asesinatos selectivos de líderes políticos o campañas de fanatización ideológica que provocaran la reacción feroz de muchos sectores y la consecuente solidaridad regional. Ahora tocaba edulcorar el brebaje. La mimetización fue la clave: el capitalismo se enfundó el disfraz del progresismo.

En estas circunstancias, la apropiación de la riqueza por parte de las grandes corporaciones internacionales, y de los grupos monopólicos internos, evitando las consecuencias traumáticas (es decir, eliminando los conflictos de magnitud), operó con mayor eficacia en países como el Ecuador que en países con gobiernos abiertamente neoliberales o de derecha. No se terminaron los conflictos, es cierto, pero jamás alcanzaron la misma dimensión que en el Perú, por citar un ejemplo cercano. En ese país la imposición de la minería en determinadas zonas se saldó con decenas de muertos.

Pero el saldo final, en términos de relaciones de poder y sometimiento a las lógicas y necesidades de la globalización, es prácticamente el mismo. La diferencia radica en que en el Ecuador la expoliación de recursos naturales se ha dado con la venia de varios grupos de izquierda y de organizaciones sociales alineadas con el gobierno de turno. O, planteado a la inversa, sin la suficiente resistencia social.

En efecto, el modelo ecuatoriano de modernización capitalista aplicado por el correato echó mano de la manida doctrina del bien superior para justificar la subordinación de la mayor cantidad posible de sectores sociales y políticos, en especial de aquellos ubicados a la izquierda del espectro ideológico nacional. No solo para neutralizarlos y adherirlos, sino para apuntalar una imagen progresista del proyecto. De nada sirvieron las advertencias sobre las desastrosas consecuencias que tendría esta estrategia para la izquierda. Décadas de experiencias perniciosas a lo largo y ancho del planeta no fueron ni siquiera mencionadas. ¿Por ignorancia, por premeditación o por una perversa combinación de ambas?

No es que Alianza PAIS careció de cuadros e intelectuales de izquierda; lo que sucedió fue que terminaron subordinados o absorbidos por el ala propagandista del movimiento. Hacer política entrañaba una respuesta pragmática a las exigencias de la coyuntura, a las pulsiones del electorado, a los momentos del contexto discursivo regional. Había que posponer o minimizar cualquier análisis o debate que tuviera el más mínimo tufo diletante.

Toca reconocer, no obstante, que esta maniobra se aprovechó de la crónica ausencia de autocrítica y de análisis de la izquierda ecuatoriana. El correato, al fin, simboliza el triunfo a la cansada del oportunismo político y de la inmediatez. El control burocrático del aparato del Estado, y unas eficaces políticas clientelares, proyectaron un imaginario progresista que encubrió todo tipo de atropellos a los derechos humanos, actos de corrupción y regresiones ideológicas aberrantes. Pero lo más grave fue el desmantelamiento de la izquierda y de los movimientos sociales históricos. El correato aceleró una debacle que se venía gestando –hay que reconocerlo– desde mucho antes.

Debemos, no obstante, tener mucho cuidado en no recudir la desolación de la izquierda al caso ecuatoriano. Hacerlo implicaría banalizar la historia y la política, desconocer que el problema de la izquierda a nivel mundial ha sido su desconcierto frente a la crisis de la modernidad y de los grandes relatos. Las metamorfosis del capitalismo son tan eficaces que logran sobreponer y confundir los escenarios de disputa político-ideológica, a tal extremo que se termina traspapelando –o renunciando a– las posiciones anti-sistémicas que generalmente caracterizan a la izquierda. La posmodernidad fue la puerta de ingreso al gelatinoso terreno del relativismo ideológico. En ese sentido, hacer política se ha convertido en una estrategia para edulcorar el capitalismo, no para combatirlo.

En el caso ecuatoriano, el componente trágico del desmantelamiento de la izquierda y de los movimientos sociales fue que la inflexión se produjo en un momento particularmente propicio para una reinvención de la izquierda. En efecto, el cambio de siglo (¿cabalísticamente?) nos encontró en medio del colapso del viejo sistema político y de una prometedora efervescencia social. Una mezcla de hartazgo y expectativa configuró un escenario favorable –aunque indudablemente complicado– para una renovación radical de la política. Ese conglomerado difuso e impreciso, que puede caber dentro de lo que se denomina izquierda, tuvo la oportunidad de jugarse por un proyecto democrático que fortaleciera el papel de la sociedad frente a la esfera de la política. Pero, precisamente a causa de la vaguedad e indefinición en la que se hallaba, la izquierda optó por jugar en la cancha de la política convencional. La apuesta por Lucio Gutiérrez dio inicio al accidentado peregrinaje de la izquierda hacia la desolación en la que hoy se encuentra. Una verborrea anti-sistémica y un hábil reparto de cargos burocráticos encubrieron la ficción de una transformación profunda de la sociedad. Este esquema práctico-retórico fue llevado al paroxismo durante el correato.

El triunfo electoral de Gutiérrez, en 2002, fue experimentado por algunos sectores de la izquierda como el campanazo que anunciaba la era de cambio anhelado. Aunque el idilio duró poco menos de seis meses, hay que señalar que durante ese período varias agrupaciones de izquierda formaron parte del gobierno. Luego del rompimiento con el gutierrismo, estos grupos de decepcionados sacristanes decidieron repetir el libreto. Rafael Correa fue en realidad el segundo episodio de esta saga de debilitamiento de la resistencia social y de allanamiento a una nueva modalidad de capitalismo.

La descomposición previsible

No hay que sorprenderse, entonces, de la estela de corrupción institucionalizada que nos dejaron como herencia 16 años de caudillismo rampante. La sutileza del proceso de apropiación de la riqueza necesitaba informalizar la política. Es decir, adecuar los mecanismos del poder a las condiciones variables de la acumulación capitalista. El relativismo jurídico que se impuso durante el correato es, quizás, la expresión más refinada de este esquema de control social. Desde sus inicios se montó un sistema político que facilitó la corrupción y aseguró la impunidad. Únicamente así podía asegurarse una reproducción fluida y armoniosa del capital.

La condición fundamental para viabilizar este proyecto fue el autoritarismo. Y es en este punto, justamente, donde una parte mayoritaria de la izquierda jugó uno de los roles más vergonzosos de su trayectoria. Anclada al desgastado mito de la transformación vertical de la sociedad desde la imposición estatal, esa izquierda avaló y apadrinó a los gobiernos de Gutiérrez y Correa sin inmutarse por las derivas fascistoides en que ambos incurrieron. Bastó una retórica hegemonizante –con altas dosis de demagogia antimperialista y antioligárquica– para alimentar los delirios revolucionarios de muchos militantes. Los efluvios de la dictadura del proletariado parecían cuajar en unos regímenes caudillistas abiertamente autoritarios.

Aplicándole un juicio benevolente, que exima a esa izquierda de tentaciones más pecuniarias que ideológicas, se puede afirmar que su desubicación nació de tres errores teóricos decisivos: creer que Correa era un hombre de izquierda, suponer que se vivía un momento de transformaciones estructurales y abogar por una revolución democrático-burguesa en plena globalización. Llama la atención que tantos intelectuales y cuadros de izquierda no se hayan percatado de algo que era obvio desde un inicio. Archivaron la duda, esa herramienta fundamental del marxismo para entender la realidad: bastaba constatar la facilidad con la que Gutiérrez y Correa accedieron a la Presidencia para sospechar que algo no encajaba con el imaginario de la revolución socialista.

Lo demás vino por inercia. Una vez encaramada en la administración pública, la izquierda correísta se entregó en cuerpo y alma a hacer política. Dicho de otro modo, a facilitar un proyecto cuyos propósitos fundamentales estaban al final de un andarivel diferente: el andarivel de los viejos y nuevos grupos de poder económico. La izquierda cobraba sueldos mientras los empresarios llenaban de plata sus bóvedas; la izquierda despotricaba contra el imperialismo yanqui mientras los jerarcas correístas insertaban sus ganancias en los circuitos capitalistas globales (es decir, en el verdadero terreno del imperialismo); la izquierda aplaudía la represión a los movimientos sociales, echando mano de la muletilla del infantilismo, mientras las autoridades desbrozaban el camino para el extractivismo voraz de las transnacionales.

Errare…

En esas circunstancias, el destape de la descomunal corrupción del correato era previsible. Desde un inicio, los negociados con fondos públicos fueron hábilmente encubiertos gracias a un dispositivo perverso aplicado por Alianza PAIS: todo se acomodaba y se relativizaba desde el discurso oficial. El entusiasmo y las expectativas que generó el nuevo gobierno se tradujeron en una suerte de complacencia ciudadana frente a ciertas prácticas reñidas con la ley y con la ética pública. Cualquier escándalo de corrupción que salía a la luz era minimizado desde la retórica inflamada de Correa o desde la arremetida judicial contra los denunciantes. Era imposible fiscalizar. Pero una vez reemplazados los anteriores operadores políticos, en 2017, el encubrimiento se volvió imposible.

Lo que no era previsible es que subsistan grupos que, a nombre de la izquierda y con todas las evidencias en contra, sigan defendiendo la impostura del correato. Porque hoy es obvio que ni siquiera las políticas y las obras desmesuradamente publicitadas desde el aparato de propaganda correísta funcionaron. A la corrupción se sumó la incompetencia.

En estas circunstancias, a la izquierda correísta no le quedaba sino afrontar un desgarrador proceso de desmitificación política. Más que admitir el fracaso, reconocer el error; explicarse honestamente por qué se fue detrás de un proyecto caudillista que contradecía en principio los conceptos revolucionarios más elementales; desentrañar los componentes religiosos de una decisión que tuvo más de fetichismo que de reflexión política; enfrentar sus propios demonios autoritarios y antidemocráticos; reconocer la banalidad de una opción encandilada por las imágenes y por la retórica; superar el trauma del engaño.

En ese sentido, el viraje hacia el morenismo de una buena parte de la izquierda correísta pudo ser, a más de una medida de supervivencia grupal, una forma menos traumática de afrontar el engaño. Moreno ofrecía la catarsis del correísmo: volver a los orígenes, continuar con una supuesta línea de izquierda desembarazándose de los malos elementos, corregir las desviaciones ideológicas y las inmoralidades en que habían incurrido Correa y sus más íntimos colaboradores. Nada nuevo si recordamos la cantidad de reencauches de los fracasados proyectos autoritarios del socialismo real al margen de la más mínima autocrítica. Se trata de la vieja receta para intentar relegitimarse.

Del diletantismo a la defensa del patrimonio.

¿Qué queda de la izquierda luego del errático peregrinaje por el populismo de Gutiérrez y de Correa? ¿Qué queda de los movimientos sociales que durante décadas resistieron al neoliberalismo? ¿Qué queda del discurso contestatario e irreverente frente al sistema? Además de la dispersión, hoy la izquierda no se reconoce. La vieja desconfianza interna entre organizaciones y grupo se exacerbó a límites que podrían ser irreversibles, porque algunas heridas son profundas. No se trata de diferencias políticas e ideológicas, sino de deslealtades imperdonables… como haber avalado la represión, la persecución y el encarcelamiento de muchos militantes y líderes sociales inocentes. Correa, más que Gutiérrez, envileció a un segmento significativo de la izquierda ecuatoriana. Y, sobre todo, agotó su discurso.

Y no es que en el pasado la izquierda no haya tenido fracciones y divisiones, muchas veces enfrentadas violentamente. Pero nunca sus conflictos y rivalidades estuvieron mediados por la intervención del aparato represivo del Estado, como sí ocurrió durante el correato. Las innumerables imágenes de las fuerzas policiales protegiendo a la militancia de Alianza PAIS de las protestas populares no puede ser más patética. Tres filas de gorilas de élite bien apertrechados constituían el único argumento de la izquierda correísta parea enfrentar el debate político con sus antiguos conmilitones.

El tema de la inteligencia política es aun más grave, porque hoy, al calor de las denuncias públicas, se sabe que esta función de espionaje estaba destinada a sostener un esquema de corrupción al más alto nivel y no a “proteger al Estado de las amenazas de desestabilización”, tal como se lo presentó desde el discurso oficial. Vigilar a los supuestos conspiradores, muchos de ellos militantes de la izquierda, equivalía a neutralizar las investigaciones sobre irregularidades cometidas por el poder, desde el saqueo de los fondos públicos hasta la violación de los derechos humanos. Vigilar para intimidar y chantajear.

No se estaba defendiendo ninguna revolución, ni mucho menos. No obstante, la izquierda en el gobierno justificó amplia y reiteradamente este perverso engranaje policial. Sabían que los jerarcas del correísmo estaban robando a manos llenas, pero se hicieron los locos. Permitieron que, con la más grosera emulación de las peores dictaduras, se reprimiera a las organizaciones de izquierda y a los movimientos sociales.

En tales circunstancias, ¿es posible reconstituir a la izquierda luego de una experiencia tan perniciosa? El mayor problema no radica, quizás, en las ofensas y resentimientos que pudieran quedar de por medio, sino en los nuevos intereses que estarían en juego detrás de los funcionarios que medraron durante una década de la bonanza. En el capitalismo, la burocracia también es una forma de acumulación capitalista; es la puerta para la constitución de nuevos grupos económicos, más todavía con la abundancia de recursos que circularon durante el correato. Esto es por demás obvio con quienes organizaron redes de intermediación empresarial a la sombra del Estado, en contubernio con los grandes grupos monopólicos del país y con las empresas transnacionales. Que estos personajes sean parte de esos sectores que siempre han hecho de la política un negocio no debe llamar la atención. El problema es que entre ellos se cuenten militantes y cuadros de la izquierda correísta.

Así, es muy probable que, a futuro, la mayor oposición a cualquier transformación profunda de la sociedad provenga precisamente de estos diletantes conversos. Ahora les toca defender su patrimonio de cualquier amenaza en contra del orden del que ahora forman parte. Enfrentada a su propia impostura, la izquierda queda aún más diezmada.

Sin embargo, la izquierda ecuatoriana no tiene que lidiar únicamente con estas pequeñas deserciones, sino con la adversidad de un mundo cada vez más complejo: una mayoría de trabajadores que no son obreros ni proletarios; mujeres anti-sistémicas que no se identifican con la izquierda; jóvenes contestatarios que detestan la política; contradicciones imprescindibles que trascienden largamente la lucha de clases (como la étnico-cultural o la ecológica). La izquierda necesita elaborar una nueva filosofía de la revolución, como lo hizo hace dos siglos. En el caso ecuatoriano –y en el caso latinoamericano, con los llamados gobiernos progresistas–, debe empezar por sacudirse las deformaciones éticas y conceptuales del populismo de Alianza PAIS.

Notas:

- Agradezco a Érika Arteaga por este concepto médico, que se refiere a un paulatino proceso de debilitamiento del organismo debido a factores inducidos externamente. El capitalismo ya no desgarra violentamente a los países pobres; simplemente provoca su consunción.

Be the first to comment