Las memorias del cineasta ofrecen una lectura cálida y risueña como una tarde de ginebra y Martini en compañía de amigos.

Por Manuel Llorente

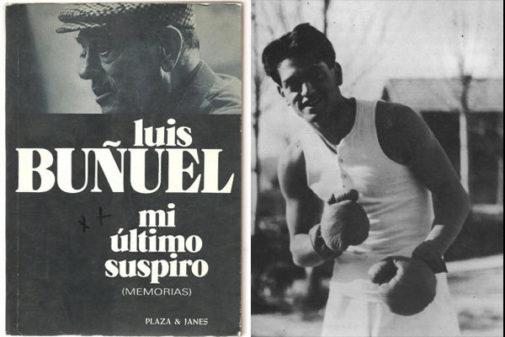

Tenía que ser Luis Buñuel (1900-1983) un buen tipo, de esos con los que te tomarías un dry-martini a esperar anécdotas con todo el día por delante. Pero no un dry-martini cualquiera, sino un cóctel que él inventó, el Buñueloni, «un simple plagio del célebre Negroni, pero en lugar de mezclar Campari con la ginebra y el Cinzano dulce, pongo Carpano», cuenta en Mi último suspiro (Plaza & Janés, 1982). El hielo tenía que estar muy duro, a menos 20 grados, para que no soltara agua y con el mismo celo, el cineasta ponía en la nevera copas, ginebra y coctelera la víspera de la llegada de los invitados. Comenzaba el ritual echando sobre el hielo «unas gotas de Noille-Prat y media cucharadita de café, de angostura, lo agito bien y tiro el líquido, conservando únicamennte…».

Y ya puestos, contaría que cuando vivió cinco meses en Estados Unidos, en 1930, durante la época de la Ley Seca, nunca bebió tanto; entonces se recetaba whisky en las farmacias, se echaba el vino en las tazas de café, conocía locales de los de mirilla y contraseña y un traficante al que le faltaban tres dedos de una mano le enseñó a distinguir la ginebra verdadera de la falsificada («bastaba agitar la botella de un modo especial: la ginebra verdadera hacía burbujas»).

Y ya puestos seguiría diciendo que la ginebra es «un buen estimulante para la imaginación», que para él es imposible beber sin fumar, que empezó a los 16 con los cigarrillos, que como antídoto a la angustia en los viajes aéreos siguió el consejo de una revista francesa, tomar ginebra, y lo perfeccionó echando el líquido a una bota que cubría con papel de periódico. Y que tomaba dos aperitivos diarios, al mediodía y a las seis de la tarde (cenaba a las siete) y que muy pronto se acostaba.

Buñuel, si le caías bien, podía hablarte de las andanzas con Lorca por la Residencia de Estudiantes. «Siempre andábamos juntos. Leía divinamente. Era brillante, simpático. Me hizo descubrir la poesía». Y contaría la noche de 1924 en que fueron a la verbena de San Antonio y se hicieron una foto en una moto de cartón y a las tres de la mañana, borrachos los dos, Federico le escribió un poema que guardó toda la vida.

Luis Buñuel pondría mala cara si se le preguntara por Picasso. Se conocieron a finales de los años 20 en París y apenas le dedica una página del libro. «Ya era célebre y discutido. A pesar de su llaneza y su jovialidad, me pareció frío y egocéntrico«. Y cuenta una anécdota en la que no sale bien parado, para rematar: «El Guernica no me gusta nada, a pesar de que ayudé a colgarlo. De él me desagrada todo, tanto la factura grandilocuente de la obra como la politización a toda costa de la pintura. Comparto esta aversión con Alberti y José Bergamín, cosa que he descubierto hace poco. A los tres nos gustaría volar el Guernica, pero ya estamos muy viejos para andar poniendo bombas».

Luis Buñuel Portolés fue un niño nacido en Calanda que muy pronto vivió en Zaragoza, en una casa con 10 balcones y cinco criadas, iba y volvía en un coche de caballos como medio pensionista a los Jesuitas (misa a las siete y media y rosario por la tarde) y tomó clases de violín a los 13 años. Y, como era menester entonces, su virginidad la perdió en un burdel.

Estas memorias de Buñuel (suculentas, pródigas en detalles) delatan a su autor tanto por lo que cuenta como por lo que olvida. Ni rastro de egolatría de cuando ganó la Palma de Oro de Cannes en 1961 por Viridiana, el León de Oro de Venecia en 1967 por Belle de jour o el Oscar en 1973 por El discreto encanto de la burguesía. Sí comenta el homenaje que Georges Cukor urdió y que reunió en su casa a (nada menos) Hitchcock, John Ford, William Wyler, Billy Wilder, Robert Wise… Pero sólo le dedica una página y media. En cambio se detiene en todo tipo de tropelías de cuando formó parte de aquel grupo de bandidos divertidos que se llamaban surrealistas. Gracias a que Man Ray y Louis Aragon vieron y se entusiasmaron con Un chien andalou (1929) ingresó en la fratría que a diario se reunía en el café Cyrano: André Breton, Max Ernst, Paul Eluard, Tristan Tzara, René Char, Magritte… «Todos me estrecharon la mano». Y lo dice como si nada. De pasada, también, comenta que Un chien andalou estuvo ocho meses en cartel, que Charles Chaplin la vio 10 veces y que cuando quería asustar a su hija Geraldine le contaba algunas de sus escenas (confesión que le hizo su paisano Carlos Saura, que casado estuvo con ella).

Basta leer el capítulo A favor y en contra para conocer sus mitomanías: adoraba Los 120 días de Sodoma del marqués de Sade, la música de Wagner, el norte y el frío, el ruido de la lluvia («ahora lo oigo con un aparato, pero no es el mismo ruido»), no aguantaba a Borges («yo no respeto a nadie porque sea buen escritor. Me parece bastante presuntuoso y adorador de sí mismo»), sentía más que simpatía por Galdós («con frecuencia comparable a Dostoievski»), el arte románico, el gótico y la puntualidad. Y las primeras películas de Fritz Lang: «decidieron mi vida». Por no hablar de las armas: «He poseído hasta 65 revólveres y fusiles, pero vendí la mayor parte de mi colección en 1964, persuadido de que iba a morir ese año».

Así acaba el libro, impecable, desconcertante, como las 250 páginas anteriores: «Una cosa lamento: no saber lo que va a pasar. Abandonar el mundo en pleno movimiento, como en medio de un folletín. Yo creo que esta curiosidad por lo que suceda después de la muerte no existía antaño, o existía menos, en un mundo que no cambiaba apenas. Una confesión: pese a mi odio a la información, me gustaría poder levantarme de entre los muertos cada 10 años, llegarme hasta un kiosco y comprar varios periódicos. No pediría nada más. Con mis periódicos bajo el brazo, pálido, rozando las paredes, regresaría al cementerio y leería los desastres del mundo antes de volverme a dormir, satisfecho, en el refugio tranquilizador de la tumba».

Fuente: https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2019/08/14/5d5284cafdddff064a8b46d0.html

Be the first to comment