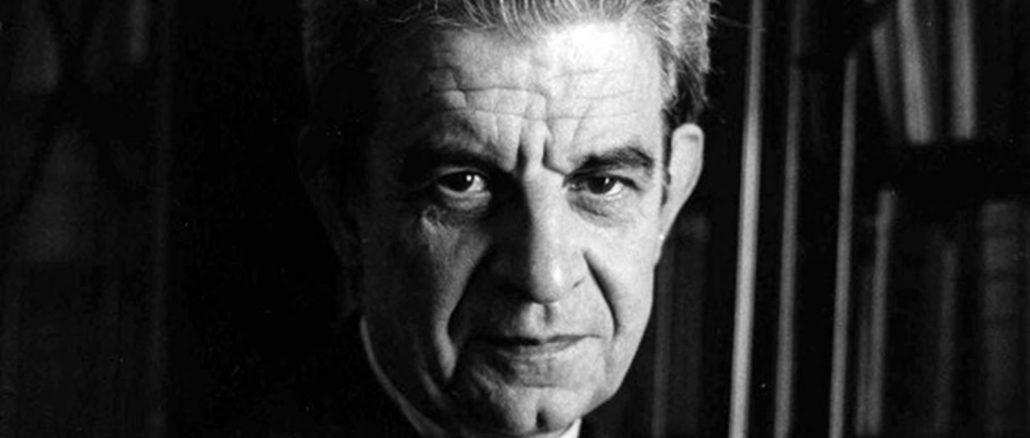

Hace hoy exactamente treinta años moría en París el hombre que reinventó el psicoanálisis y que, con sus éxitos y sus fracasos, dejó una marca indeleble en la cultura de la segunda mitad del siglo XX

Por Pablo Zunino

Lacan. A secas. En general y desde siempre lo llaman así en el medio psicoanalítico. Son menos los que lo nombran como Jacques Lacan. Ninguna de las dos formas terminó de gustarme nunca, desde los tiempos en que me enteré de su existencia en la Facultad de Psicología de la UBA, allá por el lejano 1977. Lacan, a secas, suena muy parecido a una marca comercial. Y «Jacques Lacan» parece demasiado confianzudo para ser usado por alguien que no lo conoció personalmente. Buscando material para estas líneas, encontré unas cuantas entrevistas periodísticas donde colegas franceses e italianos de otrora siempre iniciaban su cuestionario con un elegante y respetuoso «Dígame, doctor Lacan?» Asocié de inmediato no con doctor como sinónimo de médico sino con el brillo de un título honorífico tan laico como por fuera de toda jineta universitaria, de sincero halago de un civil hacia alguien docto, estudioso, erudito, curioso, jugado -en vida y obra- a la aventura del conocimiento y de la creación. El doctor Lacan: por fin había encontrado al gran personaje de una posible ficción.

Se supone que los primeros olores de infancia de Jacques Lacan, esos que quedan para siempre en la nariz, deben de haber sido los del vinagre y la mostaza. A ese negocio se dedicaban sus mayores en Orleáns. La otra atmósfera envolvente de la casa familiar era la del catolicismo. No por nada todos los hijos del matrimonio de Alfred Lacan y Emilie Baudry llevaron como segundo nombre el de la Virgen María. Jacques-Marie Emilie Lacan era el mayor y había nacido junto con el siglo, en 1901, en París. Sería su hermano Marc-François quien tomaría la posta de la antorcha religiosa, convirtiéndose en monje benedictino. En cambio, Jacques-Marie dejaría progresivamente de usar ese segundo nombre para firmar sus trabajos. Nunca había manifestado el más mínimo interés en quedarse atrapado en los límites de esa cultura conservadora de artesanos devotos, ni por heredar las riendas del negocio del vinagre y la mostaza.

El solo hecho de lanzarse a devorar en alemán y con apenas 16 años de edad los textos de Nietzsche daba las primeras pistas de que su cabeza ya estaba puesta en buscar otra cosa, orientada a explorar y pisar esa gran escena moderna que fue la París de entreguerras.

Aprendía mucho en los salones donde se codeaba con los surrealistas. Más que por esnobismo o por puro gesto rebelde de juventud, tenía mucha sintonía con ellos porque, al escucharlos hablar y al leer y observar sus obras artísticas, pescó rápidamente que habían entendido bien, antes y mejor que las corporaciones médicas y los primeros agrupamientos de psicoanalistas franceses, de qué se trataba eso del inconsciente freudiano. El doctor Lacan siempre tuvo don de sabueso para olfatear y ubicar personajes inteligentes y con ideas, como cuando se iba a escuchar a un profesor ruso que daba histriónicas conferencias acerca del amo y el esclavo de Hegel o concurría a lecturas públicas del Ulises de James Joyce. Le despertaba deseos más entusiastas esa exploración algo excéntrica que la transmisión académica y la formación que más adelante recibiría en la institución francesa oficialmente reconocida por la Internacional Psicoanalítica.

Para su análisis didáctico, ese que tenían que hacer los candidatos para ser autorizados a oficiar, le tocó el doctor Rudolph Loewenstein, un polaco que había huido del nazismo y que había recalado en París del brazo de la princesa Bonaparte, una noble muy estrafalaria que irritaba profundamente al doctor Lacan. Y viceversa: archirrivales para siempre. No es forzado imaginar que ese tratamiento fue una verdadera batalla campal.

El doctor Lacan olía deseos bastante expandidos entre sus colegas franceses: el de «desgermanizar» el psicoanálisis, el de diluirle el supuesto pansexualismo que se le atribuía desde siempre, el de estandarizarlo hasta en el tiempo de duración y la frecuencia de las sesiones. Y el doctor Loewenstein representaba justamente buena parte de todo eso que tanto amoscaba al doctor Lacan.

A su modo, lo que ocurría en ese consultorio era reflejo del mapa mundial del psicoanálisis, donde había toda clase de problemas. Hasta se dudaba de sus chances de sobrevivir.

Buena parte de la historia del psicoanálisis transcurre en diásporas. Corridos por los nazis, la primera camada de discípulos de Freud había disparado adonde había podido. En Estados Unidos se armó un verdadero desastre. Para adaptarse a esa cultura estadounidense que todos sabemos hasta dónde es capaz de llegar con casi todo lo que toca, se apoyaron en una partecita del complejo edificio teórico freudiano, se sacaron de encima cosas tan complicadas, oscuras y difíciles de entender como el concepto de pulsión de muerte y lo dieron vuelta todo, hasta la misma práctica: el paciente fue dibujado como un individuo angelical que quería curarse y el terapeuta, como un ser virtuoso que lo guiaba hacia la explotación de las partes sanas del yo en pos de salvaguardar la salud psíquica.

Salvo escasas excepciones, ese cuentito tan Disney era lo que primaba en el norte y del otro lado del océano. El doctor Lacan tomó casi como reto personal defenestrar semejantes simplificaciones: no hay tales seres angelicales, sino espesos y enrevesados sujetos neuróticos capaces hasta de sacar ventaja de sus propios sufrimientos. Ni siquiera hay tal individuo con forma de esfera cerrada y autónoma, sino que el ser humano es pura división y conflicto en todos sus modos de funcionamiento y de estar en la vida. Y el lenguaje no es una función o una conducta más de la que nos valemos, sino que el lenguaje nos toma a nosotros, es la condición indispensable para que podamos constituirnos como humanos.

Nos habitan deseos prohibidos y hasta odiosos que ni siquiera registramos. No somos dueños ni de nuestra propia casa, ni tenemos una sexualidad clara, transparente y educable, sino una intrincada red de pulsiones siempre tentadas de desbordarse. Y el analista no es ideal de nada, ni tampoco se trata de alcanzar ningún ideal de nada, menos que menos de salud, sino -con suerte y viento a favor- de tramitar los síntomas de cada quien hacia destinos menos sufrientes y miserables. Y para eso hay que escuchar al inconsciente. El doctor Lacan les propinó una verdadera paliza teórica a los colegas exiliados en Estados Unidos y a sus discípulos, con golpes a la mandíbula tales como sus formulaciones sobre el estadio del espejo, donde demuestra de un modo palmario que ese yo tan ensalzado no es más que un lugar de máximo desconocimiento y de vana y forzada ilusión de completud. Nada de autonomía yoica: dependemos del inconsciente.

En Inglaterra, ocurrían sucesos menos banales, más interesantes y hasta de respetable tono épico. Las bombas que caían sobre Londres eran el único motivo capaz de hacer levantar las tumultuosas asambleas de la filial psicoanalítica oficial donde dos damas recién desembarcadas, la señorita Anna Freud (la hija de Sigmund) y la señora Melanie Klein, se trenzaban a los gritos discutiendo sobre sus abismales diferencias acerca del psicoanálisis de niños.

Las locas del pueblo

En tiempos de su internado en psiquiatría en el Hospital Sainte-Anne, en la década del 30, por distintos motivos y en distintos ámbitos aparecieron unas cuantas mujeres muy significativas en la vida del doctor Lacan. Una de ellas era Marguerite Anzieu, oscura empleada de correos, de atribulada existencia e historia personal, que había desarrollado un delirio paranoico en el cual la actriz Huguette Duflos, una exitosa comediante de la época, era la organizadora y ejecutora de un enorme complot para que Marguerite no pudiera avanzar en su proyecto de convertirse en escritora de fama. Un policía le detuvo la mano justo a tiempo cuando, en plena descompensación, se abalanzó sobre la sorprendida actriz e intentó acuchillarla. La noticia ocupó los titulares del día. A ella la llevaron primero a la comisaría, luego a la cárcel y por último al hospicio de internación. Durante un año el doctor Lacan se entrevistó diariamente con Marguerite, leyó sus escritos, observó sus fotos, se internó en su delirio (hoy diríamos que hizo algo así como un stage intensivo en paranoia), se adentró en la locura y en el misterio de lo femenino. El caso se convirtió en su trabajo de tesis y, por razones de necesaria discreción, lo denominó «el caso Aimée».

Salvando las distancias, Aimée fue a Lacan lo que Dora fue a Freud. En algunos aspectos, al menos, la comparación se sostiene: así como el fallido tratamiento de la histeria de Dora funcionó como causa en Freud para seguir afirmándose y avanzando en el psicoanálisis, el caso Aimée empujó al doctor Lacan a poner la paranoia en el centro de su interés. Fue un momento bisagra, en que se arrojó definitivamente a las aguas del psicoanálisis de un modo muy original y con un caso de tintes literarios. Salvador Dalí se sacó el sombrero públicamente luego de leerlo y el nombre del doctor Lacan comenzó a sonar cada vez más fuerte. Aumentó su fama -más en los medios intelectuales que en las corporaciones médicas, donde lo miraban con recelo- otra publicación de su autoría aparecida poco tiempo después acerca de otro hecho policial: el salvaje asesinato de su patrona por parte de las hermanas Papin, tragedia ocurrida en Le Mans que también inspiró a Jean Genet para su obra teatral Las criadas .

La comedia del amor

Hombre coqueto con su vestuario y muy cuidadoso de su aspecto, el doctor Lacan tenía fama de donjuán con las mujeres. Una de ellas, de nombre tan encantador como difícil de pronunciar, Olesia Sienkiewicz, hija de un banquero católico de origen polaco y de aspecto algo andrógino, era cortejada por los mejores caballeros y había sido esposa del escritor Pierre Drieu La Rochelle, quien la habría abandonado por Victoria Ocampo. Cuando cayó rendida ante la seducción del doctor Lacan, compartieron una buena temporada de pasión, con paseos en automóvil a toda velocidad. Dicen que el doctor conducía como un poseso, siempre con el pie hasta el fondo del acelerador.

En 1935 se casó por rito cristiano con Marie-Louise Blondin, Malou para la familia, con quien tuvo tres hijos: Caroline, Thibaut y Sibylle. Las fotos muestran a una mujer hermosa a la que es posible concebir como el clásico estereotipo de la esposa de un médico, siempre un paso atrás de su marido y con ideales burgueses y conservadores. Todo muy ordenado, quizá demasiado, para alguien tan inquieto como el doctor Lacan.

La comedia del amor se le enredó aún más cuando, tras poco tiempo de matrimonio, cayó rendido antes Sylvia Maklès, incipiente actriz de orígenes rumanos, con la carrera en alza luego de haber filmado con Jean Renoir y aún no separada legalmente del escritor Georges Bataille.

Durante la ocupación nazi, el doctor Lacan prácticamente se retiró de la vida pública. Había regresado muy impresionado luego de asistir como espectador a los Juegos Olímpicos de Berlín que le habían dado una intuición muy inquietante de hasta dónde serían capaces de llegar los nazis. Sylvia se refugió en zona libre, en el campo, y el doctor Lacan alternó estancias en la Provenza y temporadas en su hogar legítimo en París. El asunto es que ambas mujeres quedaron encintas con pocos meses de diferencia. Con Sylvia tendría a Judith, la niña de sus ojos; con Malou, a Sybille, que quedó en un lugar más sombrío. Malou le concedió el divorcio pero puso como condición que los chicos no se enteraran de que el doctor Lacan ya tenía otro hogar, pacto que sería mantenido y respetado durante años. Cuenta la leyenda que una vez, al detenerse el auto del doctor Lacan en un semáforo, los chicos, que casualmente estaban por cruzar esa misma esquina, vieron a su papá con otra señora que no era la mamá de ellos en el asiento de al lado y una nenita desconocida en el asiento de atrás. El doctor Lacan miró para otro lado y aceleró a fondo apenas el semáforo dio luz verde.

La princesa Bonaparte

En 1951, el doctor Lacan y otros rebeldes de primer orden abandonaron la institución psicoanalítica que hasta allí los había cobijado y, poco después, fundaron una propia. El problema era que la nueva entidad corría el riesgo de quedarse afuera del paraguas protector de la Internacional Psicoanalítica. Había que atreverse a navegar solitariamente en tiempos tan convulsionados, cuando el mundo apenas si empezaba a reordenarse después de una devastadora guerra. Fueron años de negociación intensa. La Internacional pedía las cabezas del doctor Lacan y de la doctora Françoise Dolto, una brillante psicoanalista muy influida por el cristianismo y con aspecto de enfermera bondadosa, que nada tenía de ortodoxa para llevar adelante sus tratamientos con niños y que llegaría mucho después a ser figura de masas por sus intervenciones en la radio, rebautizada como Madame Pipí Cacá por su cariñoso público.

Para defender al pequeño dragón Dolto y al gran dragón Lacan (así se los llamaba en el medio profesional), una troika de mesa chica intentaba que la nueva institución fuera reconocida y respaldaba a los dos dragones con pasión y lealtad. En la Internacional Psicoanalítica se rumoreaba que ellos no respetaban los cincuenta minutos de sesión ni la frecuencia de cuatro o cinco veces por semana establecidos como estándares para que un tratamiento pudiera calificarse de psicoanalítico y, la peor acusación, que ejercían una influencia desbocada sobre sus pacientes. Ninguno de los dos cedió, sin embargo, en su modo singular, propio y renovador de encarar el trabajo analítico, y fundamentaron con solidez los porqués del camino elegido, aun en los momentos más teatrales de esta trama, como cuando se formó una comisión investigadora comandada por el doctor Pierre Turquet, que en el foyer de un hotel de lujo interrogaba uno tras a otro a pacientes que se encontraban haciendo análisis didácticos con los sospechosos. Al respecto, el doctor Lacan gozaba de fina malicia para burlarse de quienes, según él, padecían de simple y llana tontería: al doctor Turquet lo rebautizó como doctor Turkey (en inglés: pavo) y se refería a Jean Piaget, un poco injustamente, como «ese psicólogo alpino», encogiendo los hombros en gesto desdeñoso.

Pero las peores diatribas se las llevaba la princesa Marie Bonaparte, a quien motejaba directamente de «cadáver ionesquiano», ya que le parecía un personaje que se había escapado de una obra absurda de Eugène Ionesco. Sobrina bisnieta de Napoléon y casada por matrimonio concertado con el príncipe Georges de Grecia, ella no podía comportarse sino como una princesa caprichosa y millonaria. Envuelta en largos tapados de piel y encapotada en estrafalarios gorros de los cuales pendían cabezas de chinchillas, hacía y deshacía a su gusto en cuestiones de política psicoanalítica y solía ser la que terminaba bajando el martillo, también porque aportaba fondos para sostener publicaciones y congresos. No era una mujer tonta y produjo escritos que tienen lo suyo, pero se ponía insoportable cuando alardeaba de haberse tratado con el mismísimo Freud y sumaba al brillo de su propia leyenda la valentía de haber logrado sacar a Freud de Viena y llevarlo a Londres, poniendo pecho, contactos, dinero e inmunidad real al servicio de atravesar los cercos nazis.

La princesa (no fue la única, por supuesto) complotó cuanto pudo para que el doctor Lacan fuera expulsado de la Internacional. El hecho se concretó finalmente en el verano de 1963, en el Congreso de Estocolmo, adonde él llegó en un auto conducido por su hija Judith, luego de atravesar todo el centro de Europa, esta vez en el asiento del acompañante y sabiendo que la suerte para él ya estaba echada.

Los años dorados

Desde 1954, el doctor Lacan dictaba su famoso seminario en el anfiteatro del Hospital Sainte-Anne. En 1964 fundó la Escuela Freudiana de París, que comandó durante quince años. Su seminario se mudó a la Escuela Normal Superior, por directa intervención de Louis Althusser. El auditorio se amplió, llegaron nuevas generaciones de interesados, de distintas procedencias, y el doctor Lacan se floreaba en un singular y hasta histriónico estilo de enseñanza oral que se tomaba largas temporadas para desarrollar minuciosa, obsesivamente, cada tema. Entre los nuevos también arribó Jacques-Alain Miller, que ocuparía un lugar protagónico en la saga lacaniana y que se casaría con Judith Lacan.

Fueron años dorados. De los divanes salía jugosa clínica, la producción teórica era impresionante en cantidad y calidad, y los interlocutores de extramuros eran un lujo: desde la flor y nata del estructuralismo hasta Martin Heidegger. También tenían su parte los universitarios y los protagonistas del Mayo del 68 francés. Cuando publicó sus famosos Escritos , en 1965, Lacan llegó a vender entre ambos volúmenes cerca de 300 mil ejemplares sólo en Francia. La consagración como una de las grandes figuras de la cultura del siglo XX había llegado para el doctor Lacan, que se había ganado por derecho propio su lugar único y distinto en la historia del psicoanálisis.

En el último lustro de su vida, de 1975 a 1980, las cosas se complicaron nuevamente. El tema de la formación de analistas reflotaba nuevamente como piedra angular de los conflictos institucionales. El tiempo de las sesiones se reducía cada vez más y producía cada vez más controversias y habladurías, y sus silencios, cada vez más prolongados, eran entendidos por algunos como brillantes interpretaciones del doctor Lacan y por otros como simples signos del deterioro causado por el paso de la vida. Fue otro momento difícil. El doctor Lacan disolvió su escuela, soltó el timón, pasó la posta de esas disputas a sus seguidores y se murió el 9 de septiembre de 1981, hoy hace exactamente 30 años.

Epílogo a la manera de un elogio

Ni desfile con bombo y platillo, ni misa de acción de gracias. Tampoco esas bochincheras fanfarrias que atruenan en inauguraciones de estatuas conmemorativas, siempre en riesgo de ensuciarse por el sobrevuelo amenazador de las palomas. A 30 años exactos de la muerte del doctor Lacan, ocurrida el 9 de septiembre de 1981, parece mejor tomarse la licencia de ensoñar el germen de una ficción literaria sobre su vida y su obra. Título: «El doctor Lacan: una vida de novela». También se presta para película u obra de teatro.

Además de que hay abundantes fuentes y materia prima como para aventurarse en tal dirección creativa, ese camino ayuda a esquivar fantasmas típicos de los recordatorios. El primero es pasarse de prudencia al meterse con un prócer del psicoanálisis pero también -y no es exagerado sostenerlo- de la cultura porteña. Y no sólo la protagonizada por las elites intelectuales: su hija Judith contó que en el control migratorio de Ezeiza le habían preguntado si era hija del psicoanalista francés. Una escena legendaria, elocuente.

Se impone en el epílogo un elogio, una alabanza a la figura del doctor Lacan. Aunque no hace tanto que terminó, el siglo XX parece ya una orilla lejanísima. Vivimos tiempos de hiperespecialización al infinito, de segmentación de conocimientos focalizados las más de las veces en minucias intrascendentes, de expertos en naderías cuyo nombre propio no llega a inscribirse en la memoria colectiva, de producción académica sin grandes novedades y, quizá como consecuencia de lo anterior, de proliferación imparable de gurúes de la más baja estofa.

Mirada desde la perspectiva de este incipiente siglo XXI en que parece primar una frenética y loca carrera hacia la nada, con mucho ruido y pocas nueces, la vida y la obra del doctor Lacan se elevan hasta alcanzar la estatura de una novela barroca protagonizada por un héroe romántico que atravesó las mil y una peripecias intelectuales y personales, poniendo en juego una pasión que mantuvo su empuje a lo largo de los 80 años que vivió y siempre puesta al servicio de pensar grandes asuntos y de protagonizar momentos decisivos en la historia de las ideas.

El doctor Lacan no se privó. Se puso como meta relanzar y hasta reinventar un psicoanálisis sobre el cual, ya en la primera mitad del siglo XX, pesaban sombras de domesticación que amenazaban con pasteurizar los descubrimientos de Freud más disruptores, radicales e incómodos para la soberbia humana. Para embestir con semejante empresa de rescate, tejió una espesa y abigarrada urdimbre. Puntualizaré sólo algunas de sus fuentes, sus grandes hilos conductores y sus enseñanzas básicas.

El doctor Lacan bebió de la lingüística y del estructuralismo para devolverle el centro de la escena al costado más «lenguajero» (chistes, lapsus, relato de sueños, etcétera) de la obra freudiana, que es el más resistente a ser deglutido por la medicina. No está de más recordar que el psicoanálisis no es una medicina ni comparte con ella clínica, objeto ni método. Lo mismo con las psicologías. Lo mismo con la psiquiatría. Sí hay una interlocución posible y necesaria con esos otros saberes y prácticas. Dicho de un modo apenas distinto: no toda práctica que lleva el prefijo «psi» se refiere a un mismo modo de intervención frente a los padecimientos psíquicos.

Para hacerles frente, en épocas como ésta la oferta sobreabunda: instructivos, correctivos y autoayudas; promesas de curación con garantía de fecha de final feliz incluida; ideales de salud psíquica nacidos de la estadística, la moral y el misticismo; adiestramiento de lateralidades cerebrales y técnicas de reforzamiento para combatir debilidades, tentaciones y excesos; manuales clasificatorios psiquiátricos de uso global y de cuño «ingenieril» que todos los días suman nuevas enfermedades del alma y cuyo título se anuncia en sociedad con la altanería y el vaciamiento de humanidad propio de las siglas ( DSM-IV , cuarta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales ), al mismo tiempo que, en sintonía con todo lo descripto, botiquines y mesitas de luz desbordan de psicofármacos. Para todo pesar o déficit hay un método infalible, una técnica, cuanto más rápida, mejor, y casi siempre facetada y promovida con lenguaje tecnocientífico.

En contraposición a semejante metralleta terapéutica, el psicoanálisis sigue apostando a la espartana y sencilla fórmula de que el paciente hable y el analista escuche con singular atención puesta en el inconsciente como vía regia para que cada quien que consulta haga lo mejor posible con los padecimientos que lo aquejan. En términos freudianos: convertir el sufrimiento neurótico en infortunio común. ¿Pesimismo? No, modestia de objetivos, que a veces dispara resultados sorprendentes, justamente por no buscarlos. El tratamiento no es un camino de rosas: el psicoanálisis no promete la felicidad ni es concepción del mundo. A contrapelo del furor por curar que domina la época, un psicoanalista responsable debe cuidarse bien de prometer algo, salvo invitar al trabajo analítico en caso de que lo considere pertinente y de que haya logrado influjo suficiente para proponer tal travesía.

El doctor Lacan puso en caja todo este complejo asunto que ya se veía venir en imparable crecimiento a mediados de los años 50, ubicó unas cuantas cosas en su lugar y disipó uno que otro malentendido. A todo este respecto, hay un antes y un después del doctor Lacan. En su aventura intelectual, la osadía fue rasgo permanente de un modo de acercamiento envolvente y selvático a los asuntos de su interés, de la búsqueda de ideas en los campos más diversos, de un anhelo de absorber y reprocesar conocimientos cuya amplitud de intereses sería difícil de sostener hoy, en tiempos segmentados y de mirada tan corta y apurada.

Así, el doctor Lacan se atrevió con filósofos alemanes en días en que un antigermánico chauvinismo francés hacía estragos; se dio cuenta de que lo habían entendido antes los artistas del surrealismo que algunos empacados colegas médicos; se sirvió de los cuerpos deformables de la topología para ilustrar algunos de sus conceptos. Inventó un álgebra para intentar transmitir sus teorizaciones con la menor distorsión que fuera posible; se inspiró en un célebre escudo de familia en forma de nudos entrelazados para explicar los tres registros de la experiencia humana (real, simbólico, imaginario); intentó un nuevo modelo institucional para agrupar a los psicoanalistas; reformuló los modalidades tanto de formación de oficiantes como de atención clínica; se apasionó por la paranoia y puso en jaque cuadraturas psicopatológicas establecidas; aprendió tanto de las locas del pueblo internadas en los hospicios como de la multitud de pacientes que poblaron su consultorio; se involucró con casos gravísimos que nadie se animaba a tomar en consulta; dictó durante décadas un seminario que terminó convertido en pasión de multitudes. Expulsado de la Internacional Psicoanalítica oficial por manejar de un modo libre los tiempos de la sesión, les metió el dedo en la oreja a sus colegas al subrayar que, a la hora de que emerja el inconsciente, las mayores dificultades aparecen del lado del sillón y no del diván. El doctor Lacan produjo ni más ni menos que todos esos movimientos y efectos.

Tanta intensidad provocó, además, indelebles huellas puertas afuera del campo freudiano. La gran aventura intelectual del doctor Lacan tuvo empuje suficiente para permear en el feminismo, en la crítica literaria, en el eléctrico ping-pong que mantuvo con los jóvenes de Mayo del 68 francés, en la universidad (con la que tuvo una relación intermitente y mercurial). Por supuesto, más de una vez se estrelló contra sus propios envaramientos y espejismos, tuvo sus fracasos, alcanzó la órbita de jefe de escuela, algo que también produjo complicados efectos de masa, y forzó algunos planteos hasta llevarlos a límites de máxima tensión. Luego de su muerte, dejó una herencia doctrinaria e institucional que dio lugar a distintas y complejas tramitaciones que aún siguen su curso treinta años después.

Ocurre así también porque la obra del doctor Lacan sigue siendo, hasta ahora, la última gran obra que produjo el psicoanálisis. Después, no apareció otro nombre propio que produjera cantidad y calidad comparables, no hubo nadie que se postulara como refundador o como el héroe de relevo para insistir con una nueva empresa de relanzamiento, no hubo descubrimientos ni formulaciones tan singulares para poder hablar, por lo menos fácilmente, de un poslacanismo. Hubo y hay, sí, brillantes clínicos, teóricos, divulgadores, comentadores, intelectuales, analistas de la cultura y maestros filiados en esa cuna.

En los últimos 30 años, el doctor Lacan sigue estando en el centro de la escena (al menos en dos grandes metrópolis freudianas, como son París y Buenos Aires) y del debate psicoanalíticos, con posturas extremas que van desde la santurronería glorificadora hasta el vapuleo feroz, pasando por todas las estaciones intermedias, que incluyen olvidables guerras santas y polémicas para recordar. Se puede oficiar de psicoanalista y no adscribir a posturas lacanianas, y hay muy respetables ejemplos de ello, al menos a juzgar por el testimonio que hacen de su trabajo de consultorio. Pero no se puede presumir de oficiar de psicoanalista sin haberse aunque sea asomado a la obra del doctor Lacan.

El doctor, a escena

Se encuentra en plena etapa de preproducción el espectáculo El doctor Lacan , que será estrenado el año próximo y que marcará el debut de Pablo Zunino, el autor de esta nota, como dramaturgo y director escénico. Este periodista y psicoanalista a lo largo de su carrera entrevistó a grandes figuras del psicoanálisis como Jacques-Alain Miller, Françoise Dolto, Judith Miller y Élisabeth Roudinesco, entre muchos otros. También fue crítico de teatro (durante años en La Nacion), produjo espectáculos, escribió en coautoría con Olga Cosentino el libro Teatro del siglo XX: el cansancio de las leyendas y presentó hace poco en París su work in progress «El mundo pasta única», publicado luego en las páginas de adn.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/cultura/epilogo-a-la-manera-de-un-elogiolacanianos-y-bien-portenosel-doctor-lacanuna-vida-de-novelae-nid1403895

Be the first to comment